Святитель Филарет Московский: увещевая Пушкина

Митрополит Филарет был одним из тех, кто в XIX веке активно противостоял западничеству и нигилизму

Как известно даже внимательным школьникам средних классов, в XIX столетии Москва не была столицей Российской империи. Однако именно тогда и именно отсюда, из города на семи холмах, в православной эсхатологии не случайно именуемого Третьим Римом, началось возрождение русских традиций, разрушенных реформами Петра I и его последователей.

Так, в 30-х годах позапрошлого века в московских литературных салонах зародилось славянофильство - первая интеллектуальная альтернатива повальному увлечению западными учениями. От, казалось бы, безобидной немецкой классической философии, из которой брали свои истоки многие революционные течения, до суеверного мракобесия всевозможных мистических сект в духе масонства, также сыгравших роковую роль в новейшей истории нашего Отечества.

Всему этому противостояли не только мыслители-консерваторы, но и принципиальная, консервативно настроенная часть православного духовенства. Несмотря на то что сама Русская Церковь, начиная еще с петровских времен, была полностью подчинена государству, а архиереями управлял светский чиновник - обер-прокурор Правительствующего Синода, некоторые из православных священников и архиереев осмеливались возвысить свой голос за то, во что верили или считали необходимым для страны. За что нередко лишались званий и санов, а порой даже оказывались в ссылках и заключениях.

***

Одним из тех, кто в XIX веке активно противостоял западничеству и нигилизму, был митрополит Московский Филарет (Дроздов), выдающийся русский иерарх и проповедник, в 1994 году причисленный к лику святых. Этому человеку посвящено немало исследований: как агиографических, житийных, так и академических, раскрывающих личность святителя с самых разных сторон. Не только как архипастыря и богослова, но и как незаурядного общественного деятеля, которого далеко не всегда устраивал фарватер современной ему политической истории.

Родившись на рубеже 1782-1783 годов в семье провинциального коломенского дьякона, будущий святитель уже в неполные 30 лет стал ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Конечно, это было связано не только с незаурядными талантами самого молодого отца Филарета, но и с тем, что еще в годы его учебы на семинариста Дроздова обратил внимание митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин). Именно он убедил юношу принять монашеский постриг, который позволял выпускникам духовных школ не только принять священный сан, но и сделать серьезную церковную карьеру (поскольку в Православии только монашествующие могут претендовать на епископский сан).

Так и случилось. Уже в 1817 году 34-летний отец Филарет был возведен во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии. Таким образом, оставаясь ректором Духовной академии, владыка Филарет стал одним из ближайших помощников столичного митрополита Амвросия (Подобедова). Известно, что этот святитель, к тому времени уже пребывавший в преклонных летах, полностью разделял критические воззрения молодого епископа Филарета на современное им церковное устройство. Еще в первые годы XIX века митрополит Амвросий жестко конфликтовал с синодальным обер-прокурором Яковлевым, стремившимся подчинить себе все епархиальные управления. Резко критически Санкт-Петербургский митрополит относился и к увлечениям великосветской публики протестантизмом и мистицизмом.

Так что отнюдь не карьеризм, но, напротив, умеренно-оппозиционные по отношению к "генеральной линии" консервативные взгляды владыки Филарета позволили ему уже в 38 лет возглавить московскую кафедру. По воспоминаниям того времени, жители Первопрестольной с энтузиазмом восприняли назначение столь молодого и активного архиерея.

Митрополит Филарет не чуждался и современной ему светской культуры. А в 1828 году даже вступил в поэтическую переписку с Александром Пушкиным. Именно святитель Филарет метко ответил на пушкинские "скептические куплеты", в которых поэт задавался нигилистским вопросом: "Жизнь, зачем ты мне дана?", называя главный Божий дар напрасным и случайным. На это владыка отправил Пушкину стихотворный ответ:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал...

Позднее Пушкин не только внял этому тонкому увещеванию, совершив определенную "консервативную эволюцию" сознания и к концу жизни преодолев в своем духовном развитии либеральные иллюзии молодости. Но и не оставил святителя без ответа. Ответа, сыновне кроткого:

...И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

***

Но если поэтический диспут с Пушкиным не представлял никакого риска, то произошедший конфликт с самим императором Николаем I мог стоить митрополиту Филарету кафедры. Так, в 1829 году владыка участвовал в торжественной закладке московской Триумфальной арки "в знак воспоминания торжества российских воинов" при взятии Парижа и "в знак возобновления исторической Москвы, сожженной Наполеоном". Однако Высочайшим повелением в проект были внесены изменения: арку "украсили" изображения языческих божеств и героев. Митрополит Филарет проявил христианскую принципиальность и в 1834 году отказался освящать это сооружение, несмотря на то что на его открытие должен был приехать император. Узнав об отказе святителя, раздраженный Николай I, уже прибывший в Москву, отказался от участия в торжествах.

Святитель Филарет попал в опалу, однако московской митрополичьей кафедры не лишился. И, тем не менее, уже очень скоро настолько испортил отношения с обер-прокурором Синода графом Протасовым, что с 1842 года больше не посетил ни одного синодального заседания. Главной причиной конфликта было то, что Протасов руководствовался сводом правил, мало отличавшимся от "кодекса" советских уполномоченных по делам Русской Православной Церкви века XX. Для него Синод был не соборным органом управления поместной Русской Церкви, неотъемлемой части Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, но лишь сугубо светским государственным учреждением, "ведомством православного исповедания".

***

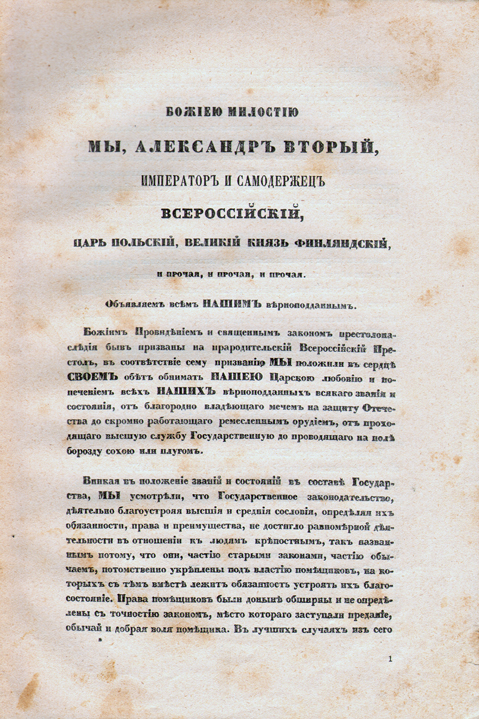

Около полувека владыка Филарет возглавлял московскую кафедру, упокоившись в 1867 году, в самый разгар реформ Александра II. Святитель непосредственно участвовал в выработке окончательной редакции Высочайшего Манифеста 1861 года об отмене крепостного права. Владыка был принципиальным противником отмены крепостничества именно в такой форме, провидчески предупреждая, что сохранение барщины и оброка практически оставляет крестьян безземельными, а это рано или поздно приведет к социальному взрыву. Более того, святитель Филарет осознавал, что это - мина замедленного действия под крестьянскую общину, одну из ключевых основ русской религиозности. В итоге владыка значительно сократил первоначальный текст Манифеста, убрав самовосхваления властей и изменив ряд формулировок.

Все это "консервативное диссидентство", конечно же, очень не нравилось антиклерикально настроенным чиновникам, каковых было немало и в XIX столетии. А потому, как метко подчеркнул в своем Первосвятительском слове в день памяти святителя Филарета в 2013 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

"Святитель Филарет и при жизни, и после смерти не был одинаково приемлем для всех. Прозревая всю сложность и каноническую неправду церковного положения в Российской империи, он в меру своих сил пытался, по крайней мере, в своей архипастырской жизни исцелить эту неправду. Но не всегда ему это удавалось, и сам святитель, делясь с ближними опытом своей жизни, говорил о том, что шпоры сапог обер-прокурора Святейшего Синода, чиновника, который практически возглавлял Синод, больно ударяют его по бокам..."

Тем не менее святитель Филарет был непреклонен в отстаивании церковной истины. Будучи последовательным консерватором в вопросах канонического права и духовных ценностей, он не был бездумным схоластом. Так, именно он инициировал перевод Четвероевангелия на современный русский язык и лично перевел Евангелие от Иоанна. А вместе с тем - благоволил распространению в лоне Русской Церкви приходов и монастырей дораскольного обряда, неоднократно служил по-старообрядчески в московских единоверческих храмах и обителях.

Кроме того, именно в годы святительства митрополита Филарета Московского в Первопрестольной были возведены многие храмы, сегодня являющиеся символами российской столицы. Среди них - знаменитые Богоявленский Елоховский собор и величественный храм Христа Спасителя, заложенный святителем Филаретом и императором Николаем I в день 25-летия Бородинского сражения - в августе 1837 года.

И сегодня мощи этого великого архипастыря, чья святая память совершается 2 декабря по новому стилю, хранятся именно в этом кафедральном соборном храме, настоятелем которого является сам Патриарх Московский и всея Руси - первоиерарх Русской Церкви, для сохранения духа и возрождения канонического строя которой в XIX столетии так много сделал святитель Филарет Московский.