Про административную реформу и цифровизацию всея Владимирской Руси

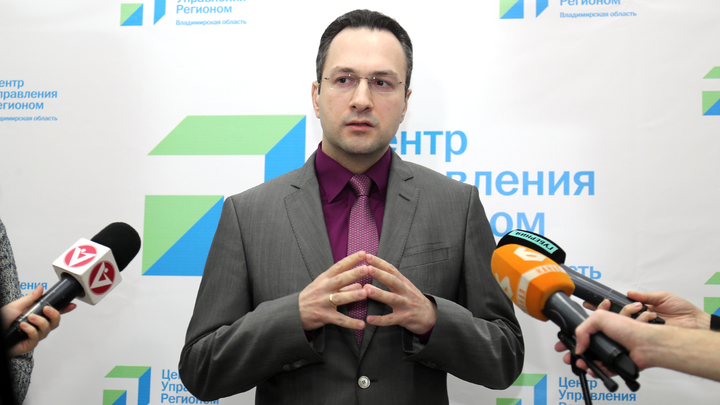

Эксклюзивное интервью «Царьграду» вице-губернатора Владимирской области Аркадия Александровича Боцан-Харченко. Часть 1

НАША СПРАВКА

Аркадий Александрович Боцан-Харченко. 36 лет, коренной москвич. Его отец и дед – дипломаты. Неудивительно, что Аркадий Александрович тоже получил образование политолога, окончил Государственный университет гуманитарных наук при Российской академии наук. Уже с 23 лет работал на должности в МИДе, потом в Аппарате Правительства и даже в Администрации Президента. Имеет госчин государственного советника Российской Федерации и госнаграду: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Бывших не бывает»

- Аркадий Александрович, Вы появились в нашем регионе как бывший сотрудник Администрации Президента. Вероятно, поэтому стали первым из вице-губернаторов, к которым депутаты проявили «снисхождение» – признав на заседании ЗС?

- Александр Владимирович, Вы знаете, бывших не бывает… Однако благосклонное ко мне отношение депутатов сформировалось также и потому, что удалось наладить взаимодействие с ними, выстроить работу. Благо повод для этого уже появился: тогда администрация области возобновила административную реформу. За пару-тройку месяцев я познакомился с законодателями, несколько раз посещал профильные комитеты и партийные фракции, принимал участие в заседаниях Законодательного Собрания. Поэтому с позицией в отношении моей кандидатуры народные избранники определились ещё до судьбоносного декабря 2019 года. До сих пор помню то ноябрьское заседание Законодательного Собрания, когда после моего выступления по законопроектам в связи с административной реформой, после завершения голосования по ним – вопреки регламенту и в порядке инициативы – главы всех фракций высказались весьма комплиментарно обо мне и нашем сотрудничестве. Это дорогого стоит, и я очень признателен всем депутатам за высокую оценку, тем более озвученную выразительно и публично.

- Да, я тоже помню это заседание… Но всё же… Что для Вас работа в нашей области: некое обязательное для перспективного кадра «хождение в народ», возможность провести эксперименты по цифровизации управления в масштабе региона или мотив был в духе «начальство направило на усиление»?

- Можно, конечно, считать, что работа в регионе для меня – и «направление для усиления», и «хождение в народ», и даже просто «зигзаг удачи». Однако прежде всего я – служилый. Не имеет значения, где и как проходит служба российскому государству, на каком уровне – федеральном или региональном. Ибо для меня Владимир и Суздаль – та же Россия, что и Москва, Кремль.

«Не был, даже рядом не стоял»

- Создание региональной «цифровой экосистемы» – одна из ключевых идей, озвученных и реализуемых Вами. Каков ваш «бэкграунд» в цифровых технологиях? Может были научные работы, эксперименты в меньших масштабах?

- С отраслью связи и телекоммуникаций, с направлением информатизации и цифровизации, признаться, до получения высокого назначения во Владимирской области «не был, не был, не был, даже рядом не стоял». Если только по касательной, в части касающейся. Имею в виду, что информационная безопасность, как известно, в Администрации Президента входит в сферу деятельности аппарата Совета Безопасности, где я проходил службу. Однако, вновь подчеркну, касательно и частично, так как в моём ведении находились иные вопросы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Изначально, при согласовании с Владимиром Владимировичем Сипягиным моего назначения на должность заместителя Губернатора области, предполагалось, что я буду курировать государственное управление, стратегическое планирование, проектную деятельность. Однако тогда такой государственной должности и такого блока ведомств не существовало. Освобождалось лишь место заместителя Губернатора области по информационному обществу.

Напомню, тогда курируемая сфера деятельности указывалась в наименовании должности вице-губернатора и её корректировка была возможна лишь через Законодательное Собрание. В декабре 2018 года вступили в силу изменения, согласно которым курируемые сферы деятельности более не упоминались в наименованиях должностей, а определялись губернаторским распоряжением о распределении обязанностей. Таким образом, в вице-губернаторской должности с окончанием «по развитию информационного общества» провёл лишь несколько дней, после чего стал просто заместителем Губернатора области.

Эти изменения запустили процесс перераспределения полномочий между вице-губернаторами и ведомств по курируемым блокам. Так началась административная реформа. Помню, в самом начале пути численность моей команды не превышала 40 сотрудников. Теперь имеется стратегический блок, в котором насчитывается немногим менее тысячи человек – сотрудников ведомств и работников учреждений. Считаю это одним из важнейших достижений, которое должно качественным образом повлиять на государственное управление во Владимирской области.

Из обстоятельств моего назначения становится понятно, что подразделение администрации области – комитет информатизации, связи и телекоммуникаций – досталось мне «по наследству». Честно говоря, тогда воспринимал его как ведомство «в нагрузку». Сейчас, напротив, убеждён в том, что нахождение пришедшего на смену комитета Департамента цифрового развития Владимирской области именно в стратегическом блоке ведомств является правильным, поскольку речь идёт прежде всего о цифровой трансформации отраслей государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы. То есть задачи, которые решает Департамент, имеют стратегический характер.

Что касается необходимых познаний в данной сфере деятельности, то мне повезло: о цифровизации много говорить начали как раз на рубеже 2018 и 2019 годов. Именно тогда стартовал национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации». То есть погружение в тематику и проблематику началось с самого начала и с самых основ. Более того, мне посчастливилось успеть пройти обучение в Президентской академии в рамках федеральной программы подготовки руководителей цифровой трансформации. Таким образом уже весной 2019 года оказался готов к тому, с чем ранее не имел дела.

- То есть идея цифровой экосистемы пришла во время обучения?

- Именно в Президентской академии пришло понимание того, насколько важно при помощи информационных технологий и цифровых сервисов организовать работу с большими массивами актуальных данных о состоянии дел в государстве, обществе, бизнесе и на основе их, статистики и аналитики принимать управленческие решения. Тогда и родилась идея цифровой экосистемы Владимирской области.

МФЦ и цифровое будущее

- Давайте тогда пройдемся по её элементам… Год назад Вы презентовали запуск в регионе проекта «МФЦ 2.0». Прямо скажу, тогда платформа МФЦ в интернете была довольно несуразной. Год спустя там уже есть достаточно понятный и стройный сервис. Все ли реализовано в этом направлении?

- Помню Вашу статью на эту тему: «Назад в цифровое будущее». К слову, отменная заметка, своевременная критика.

Следует сказать, что приобретение для МФЦ дорогостоящей АИС «Капелла» оказалось очень удачным вложением. За минувший год в организации предоставления государственных услуг проделана большая работа. Благодаря новой АИС стала более-менее оптимальной структура электронного портала МФЦ, стало возможным оказание ряда востребованных, ранее недоступных государственных услуг. Надо отдать должное директору учреждения Денису Сергеевичу Страх: в этих достижениях и его заслуга.

Но впереди ещё долгий путь, многое предстоит пройти. Так, например, давно назрела необходимость расширения перечня услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», за счёт муниципальных услуг. Многие из них являются весьма востребованными, очень популярными. Если пройтись по всем муниципалитетам Владимирской области, то не удивлюсь, если муниципальных услуг насчитается около тысячи. Однако если провести их инвентаризацию, стандартизацию и типизацию, то окажется, что их перечень сократится до ста наименований, если не меньше. В таком случае посильно – и финансово, и технически – осуществить их автоматизацию при помощи АИС и организовать их предоставление, причём через не только МФЦ, но и портал «Госуслуги».

Вы понимаете, насколько это трудоёмкий и небыстрый процесс. К сожалению, такая работа не велась ранее и не ведётся сейчас. Ранее – из-за отсутствия ответственного ведомства и кадровых ресурсов, сейчас – из-за того, что недавно созданное с нуля соответствующее подразделение в Департаменте регионального развития Владимирской области по-прежнему не укомплектовано. Иными словами, заняться пока некому. Тем не менее, начало уже положено: наконец-то появилось ведомство, ответственное за организацию предоставления государственных и муниципальных услуг. Уверен, директор Департамента Милана Викторовна Сивякова наладит планомерную работу в этом направлении. Нужно время.

- А какие новшества внесла пандемия в эту работу?

- Пандемия коронавируса, естественно, не могла не повлиять на организацию предоставления услуг. Например, как следствие наблюдается увеличение запросов на их оказание в электронной форме, то есть через портал «Госуслуги». Эта тенденция уже учитывается в работе, основной фокус внимания смещён на электронные услуги. Не стоит питать иллюзий: портал «Госуслуги» снижает потребность в офисах МФЦ так же, как и, к примеру, приложение «Мобильный банк» сокращает посещения отделений банков. Пандемия ускорила процесс. Так что, вперёд, к цифровому будущему!

Платформа от «Гранита» требует доработки

- Платформа региональной цифровой экосистемы, которую для Владимирской области делает концерн «Гранит», как Вы говорили, уже готова. Она будет наполняться различными сервисами… В теории это суперинструмент, возможности которого еще только предстоит изучать. Что прошедший год дал Вам в понимании этих возможностей? Какие застарелые проблемы можно будет с помощью этой платформы легко решать?

- Цифровая платформа – фундаментальное условие для цифровой трансформации. Я уже упоминал важность для государства, общества, бизнеса правильно организованной и постоянно ведущейся работы с большими данными. Специалисты утверждают, что цифровая трансформация может сократить издержки – временные, трудовые, материальные – аж до 30 процентов. В сфере государственного управления это отразилось бы на скорости и качестве принятия адекватных управленческих решений. Я уже не говорю о юридически значимом электронном документообороте, моментальной статистике, автоматизированной аналитике, вероятностном прогнозировании, электронном управлении рисками – обо всём, о чём мечтает современный чиновник, что доводит государственное управление до ныне недосягаемых высот результативности и эффективности, понятности и прозрачности. Ради этого стоит решиться на цифровую трансформацию!

Насчёт цифровой платформы я заявлял о том, что она развёрнута и эксплуатируется. Я говорил, что основное предназначение 11 «пилотных» сервисов – испытания самой цифровой платформы на способность справляться с колоссальными нагрузками при работе с гигантскими массивами данных. К примеру, только по линии Департамента культуры Владимирской области цифровая платформа должна обеспечить постоянно действующий информационный обмен для более чем тысячи подведомственных учреждений.

Результаты опытной эксплуатации за прошлый год, откровенно говоря, оставляют желать лучшего: ядро цифровой платформы в недостаточной степени справляется с нагрузками промышленных масштабов. К такому выводу пришли к исходу года.

- Вот как! И что теперь делать?

- С руководством концерна «Гранит» достигнута договорённость о проведении совещания в ближайшее время и принятии решения о дальнейших действиях. Речь идёт либо о замене ядра, либо о смене платформы, либо о возврате средств.

- Вы понимаете, что будет скандал?

- Скандал – в том случае, если концерн «Гранит» откажется выполнять свои обязательства или затребует дополнительное финансирование. Ни того, ни другого не происходит. Срок действия обязательств продлён до конца 2021 года на безвозмездной основе. Дальнейшее финансирование обеспечено за счёт средств концерна. Так, вдобавок к 40 миллионам рублей бюджетных средств концерн уже израсходовал более 100 миллионов рублей собственных средств и федеральной субсидии. Скажу цинично: ему деваться некуда, поэтому – или товар, или деньги.

Понимаю, что жителям области хотелось бы поскорее увидеть в действии цифровую экосистему сервисов и приложений. Но без сопутствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры это немыслимо.

Вы наверняка слышали о правиле «два из трёх»? Три составляющие: дёшево, быстро, качественно. Из трёх можно руководствоваться только двумя принципами на выбор. С учётом финансовых возможностей областного бюджета и при условии разумного стремления к безупречной системе из трёх составляющих следует исключить одну: быстро. Не получится дёшево и качественно сделать быстро. Это очевидно!

- Ну, 40 миллионов в рамках области, согласен, не слишком большие деньги. Тем более, что они могут вернуться в бюджет… А Вы прикидывали общие затраты на создание цифровой экосистемы в рамках одного среднестатистического региона? Сколько это стоит?

- Миллиарды рублей.

Посудите сами.

Цифровая платформа. Напомню, требуется не «корпоративная», а «промышленная», которой на рынке пока нет. Если за основу взять существующую «корпоративную» цифровую платформу с последующим усилением и улучшением, то следует выделить не 40 миллионов рублей, а в десять раз больше – под полмиллиарда.

Государственное хранилище данных. Для него понадобится центр обработки данных стоимостью немногим меньше миллиарда рублей.

Ситуационно-аналитический центр. Этот необходимый элемент цифровой экосистемы обойдётся в миллиард-полтора.

На формирование самой цифровой экосистемы понадобится не менее полумиллиарда рублей стартовых капиталовложений.

Это навскидку. Нужно понимать, что настоящая цифровизация – процесс не только очень трудоёмкий, но и весьма дорогостоящий. В областном бюджете денежных средств в таких объёмах никогда не было и скорее всего не будет. Поэтому я надеюсь лишь на внебюджетные источники и государственно-частное партнёрство.

Как видно, на фоне таких баснословных сумм 40 миллионов рублей меркнут. Это капля в море.

Поэтому в 2019 году принято решение пойти другим путём: за 40 миллионов рублей предложено в условиях наибольшего благоприятствования решить задачу создания «промышленной» цифровой платформы, которую впоследствии как готовый товар можно было бы продавать по рыночной цене. То есть, по сути, предложена НИОКР. Этой задачей заинтересовался только концерн «Гранит», и должным образом пока ещё не решил. Если задача будет решена успешно, то это станет без преувеличения самой удачной инвестицией в истории цифровизации в России.

Зато ЦУР уже действует на 9 из 10

- В конце ноября в области был открыт ЦУР (Центр управления регионом). По сути, это инструмент коммуникации между населением и властью. Каковы результаты первого месяца работы системы «Инцидент-менеджмент» в области? С какими проблемами пришлось столкнуться?

- Мне кажется, о результатах и проблемах работы ЦУР говорить ещё рано. У руководителя Центра Татьяны Вячеславовны Метёлкиной первоочередная задача – выстроить работу и наладить взаимодействие с ведомствами и муниципалитетами, которые по известным причинам не испытывают должного энтузиазма и не проявляют необходимой инициативы.

- Ну это понятно: им же придётся теперь оперативно реагировать на запросы населения. «Под сукно» заявление не уберешь…

- И в долгий ящик не положишь…

Что касается первого месяца работы с системой «Инцидент-менеджмент», то её результатами удовлетворён. Динамика положительная, прогресс значительный. В среднем, продолжительность реагирования на проблемы сократилась с 26 часов до 12, качество ответов на запросы оценено на 8,9 балла из 10. В феврале планирую подвести итоги работы и наметить её дальнейший план.

- Часть населения (около 25-30%) с цифровыми технологиями у нас на «вы», как быть с ними?

- Сама жизнь подскажет, как быть. Но только не «с ними», а «им».

Я не сторонник принудительных ликбезов, переводов и переходов. Всему своё время. Общество и государство должны помогать им, проводить соответствующую разъяснительно-популяризаторскую работу, демонстрировать бесспорную пользу от применения информационных технологий и цифровых сервисов. К этому следует побуждать, но не принуждать.

Технический прогресс неизбежен и несомненен, и рано или поздно – с помощью или без помощи – все придут к этому. Как говорил Бенедикт Спиноза, свобода есть осознанная необходимость.

Профессии цифрового будущего…

- Жизнь меняется на глазах. Что посоветуете молодёжи: какие специальности и профессии в ближайшее время будут остро востребованы на рынке труда?

- Инженерные. Однозначно.

Человечество – в преддверии четвёртой промышленной революции и шестого технологического уклада. Прогнозируются в промышленном производстве доминирование искусственного интеллекта, распространение аддитивных технологий, появление замкнутых циклов. При этом торговлю и сферу услуг наверняка ожидает сжатие. Поэтому молодёжи при выборе специальности и профессии рекомендовал бы ориентироваться не на текущее положение вещей, а на набирающие силу тенденции.

Если смотреть на Владимирскую область, то, на мой взгляд, внимание следует обратить на специальности в сфере радиоэлектроники и приборостроения, точного машиностроения и сквозных цифровых технологий. Благо имеющиеся у региона образовательные возможности позволяют учиться в этих направлениях.

Кстати, напомню, в октябре минувшего года с МФТИ подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в образовательной сфере. В развитие соглашения планируется проработать вопрос об организации целевого, направленного на удовлетворение потребностей региона в кадрах и компетенциях, обучения в Физтехе по линии как магистратуры, так и аспирантуры. Рассчитываю на то, что скоро перейдём от слов к делу.

При этом администрация области намерена сосредоточить усилия на том, чтобы во Владимирской области появились соответствующие высокооплачиваемые рабочие места. Тем более что утверждается мнение о необходимости возрождения радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности, приборостроения, причём не только на региональном уровне, но и на федеральном. Подчеркну: данный вопрос обретает особую значимость с точки зрения обеспечения для Российской Федерации не только стратегического развития, но и национальной безопасности. Поэтому на эти цели федеральное правительство уже зарезервировало почти 1,5 триллиона рублей. Я поручил Департаменту цифрового развития Владимирской области, его директору Сергею Александровичу Орлову, изучить возможности и перспективы участия региона в программах и проектах, которые в настоящее время разрабатываются в Минпромторге России.

Я верю в то, что у Владимирской области пока ещё сохраняется необходимый для этого научно-технический и промышленно-производственный потенциал, что на её территории живут неравнодушные к этому делу люди, способные и готовые трудиться в этой сфере и возрождать эту отрасль. Ведь именно радиоэлектроника и приборостроение при советской власти были гордостью Владимирской области. Пора вспомнить об этом и, сосредоточившись и сплотившись, приступить к её возрождению.

…и риски цифровизации

- Фантасты нас предупреждают о возможных рисках, если все отдать на откуп цифровым технологиям. Мы слишком зависимы становимся от энергоснабжения, возникает опасность взлома и нарушения системы. Уже начинаются войны в интернет-пространстве. Что Вы думаете о возможных рисках?

- Испокон веков на грешной земле конфликтов нет только на кладбище. Ибо во все времена человек несовершенен. Как только появляется новое измерение человеческой жизни, общественных отношений, то и в нём с неизбежностью возникают новые конфликты. К этому относиться следует философски и, разумеется, по мере возможностей обеспечивать условия для нормального поведения человека. Неважно где, будь то пространство реальное или виртуальное. Именно для этого и существует Закон.

Применительно к интернет-пространству важно на законодательном уровне организовать эффективное управление рисками и действенную профилактику нарушений, то есть обеспечить адекватное нормативно-правовое регулирование. Это полномочия Российской Федерации. Могу лишь констатировать, что так называемое цифровое право находится пока ещё в зачаточном состоянии.

Что касается распространяемых опасений в отношении искусственного интеллекта, то они кажутся мне преувеличенными. Искусственный интеллект всегда «мыслит» алгоритмами, даже если он будет способен генерировать их сам, в то время как человеческий мозг принимает решения иначе и порой вопреки им – рационально, эмоционально, даже интуитивно. Поэтому в «восстание машин» не верю.

Я хоть и являюсь руководителем цифровой трансформации, но скептически отношусь к якобы безграничным возможностям цифровизации. Всему есть предел. Ничто не заменит человеку непосредственное общение и прямое участие.

К слову, вспомнилась зарисовка 20-х годов XX века: «Говорили, как появится радио, так будет счастье. Радио есть, но счастья как нет, так и нет».

Вторая часть интервью посвящена реализации административной реформы, скандальному противостоянию с ЗС по вопросу госсобственности и малоизвестным фактам биографии самого вице-губернатора Боцан-Харченко.